松本幸四郎 (5代目)

ごだいめ まつもと こうしろう 五代目 松本幸四郎 | |

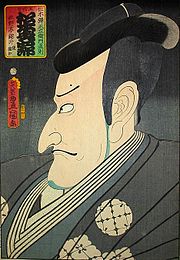

『伽羅先代萩』の仁木弾正 | |

| 屋号 | 高麗屋 |

|---|---|

| 定紋 | 四つ花菱  |

| 生年月日 | 1764年 |

| 没年月日 | 1838年7月1日 |

| 襲名歴 | 1. 市川純蔵 2. 三代目市川高麗蔵 3. 五代目松本幸四郎 |

| 俳名 | 錦升・金升・錦江・秋夜亭 |

| 別名 | 鼻高幸四郎(俗称) |

| 出身地 | 江戸 |

| 父 | 四代目松本幸四郎 |

| 子 | 六代目松本幸四郎 三代目市川壽美蔵(養子) |

| 当たり役 | |

| 『伽羅先代萩』の仁木弾正 『菅原伝授手習鑑・寺子屋』の松王 『仮名手本忠臣蔵』の高師直 | |

五代目 松本 幸四郎(ごだいめ まつもと こうしろう、明和元年(1764年) - 天保9年5月10日(1838年7月1日)は江戸の歌舞伎役者。屋号は高麗屋。定紋は四つ花菱、替紋は浮線蝶。俳名に錦升・金升・錦江、雅号に秋夜亭がある。江戸後期の名優で、その面立ちから俗に鼻高幸四郎(はなたか こうしろう)と呼ばれた。

父は四代目松本幸四郎。明和7年(1770年)市川純蔵と名乗り江戸中村座で初舞台。三代目市川高麗蔵を経て享和元年(1801年)11月、父の男女川京十郎改名とともに五代目松本幸四郎を襲名。天保9年(1838年)5月、中村座出演中に倒れて死去。

はじめ立役を演じていたが実悪に転じた。鋭い目つきと高い鼻が凄みを与え、東洲斎写楽・初代歌川豊国・三代目歌川豊国の芝居絵にもその芸風が窺われる。実悪では三都随一、古今無類と最大級の賛辞を受けた。彼が舞台で見得をするとあまりの怖さに子供が泣出したと言われている。文化2年(1805年)11月市村座『けいせい吉野鐘』では評判記『役者大極丸』に「年若なれどもお江戸の大立者、実事実悪とも兼備たるお上手故めったにのぼす事ではないわいの」と書かれている。

当り役は『菅原伝授手習鑑・寺子屋』の松王、『仮名手本忠臣蔵』の高師直、『義経千本桜』の権太。とくに『伽羅先代萩』(めいぼく せんだいはぎ)の仁木弾正(にっき だんじょう)は生涯の当り役となり、今日に至るまで彼に敬意を評して、仁木の左の眉尻にはホクロを描いたり(このホクロは五代目の顔の特徴のひとつだった)、四つ花菱や三つ銀杏の紋様が衣装の至る所にちりばめられていたりする(四つ花菱は松本幸四郎の定紋、三つ銀杏は市川染五郎の定紋)。顔のもう一つの特徴だった高い鼻は、『菅原伝授手習鑑・車引』の松王が客席ではなく舞台下手に向かって横向きに見得を切るいう独特の型になって今日に伝わっている(元は幸四郎の鼻の高さを強調した演出だったのが定着した)。

四代目鶴屋南北と組み、時代物では『時今也桔梗旗揚』(馬盥)の武智光秀のような謀反人、世話物では『東海道四谷怪談』の直助権兵衛、『謎帯一寸徳兵衛』の大島團七などの悪役を演じた。いずれも冷酷な役どころで、とくに世話物では庶民の生々しい姿を写実的に演じ新しい芸風を確立。その後の歌舞伎に大きな影響を与えた。

子に六代目松本幸四郎、養子に三代目市川壽美蔵がいる。墓所は東京都江戸川区の大雲寺。

| ||||