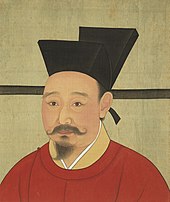

孝宗 (宋)

| 孝宗 趙眘 | |

|---|---|

南宋 | |

第2代皇帝 | |

| |

| 王朝 | 南宋 |

| 在位期間 | 1162年7月24日 - 1189年2月18日 |

| 都城 | 臨安 |

| 姓・諱 | 趙伯琮 趙瑗(入宮時改名) 趙瑋(高宗の養子となった際に改名) 趙眘(立太子時に改名) |

| 諡号 | 紹統同道冠徳昭功哲文神武明聖成孝皇帝 |

| 廟号 | 孝宗 |

| 生年 | 建炎元年10月22日 (1127年11月27日) |

| 没年 | 紹熙5年6月9日 (1194年6月28日) |

| 父 | 秀安僖王・趙子偁 |

| 后妃 | 成恭皇后夏氏 成粛皇后謝氏 |

| 陵墓 | 永阜陵 |

| 年号 | 隆興(1163年 - 1164年) 乾道(1165年 - 1173年) 淳熙(1174年 - 1189年) |

孝宗(こうそう)は、南宋の第2代皇帝(在位:1162年7月24日 - 1189年2月18日)。

目次

1 生涯

2 宗室

2.1 父母

2.2 后妃

2.3 男子

3 脚注

生涯

1127年、秀安僖王・趙子偁の子として秀州杉青閘(浙江省嘉興市南湖区)の官舎で生まれる。兄に趙伯圭がいる。北宋の太祖(趙匡胤)の次子・趙徳芳の6世孫であり、太祖の子孫で初めて宋の皇帝となった人物である。初代皇帝・高宗の実子である趙旉(元懿太子)が早世して他に男子が無かったため、遠縁に当たる趙眘が皇太子として迎えられ、1162年に高宗から譲位されて皇帝として即位した。

南宋は金の要求により毎年多額の歳幣を献上していたが、この時期は1161年の海陵王の南宋遠征、そして海陵王死後の南宋による金への逆侵攻によって、戦争状態にあった。金では世宗が即位し、南宋の逆侵攻を撃退した。その後の世宗は南宋との関係修復に務め、孝宗も友好関係に務める中、1165年に和議が成立。この時の講和条件により、金へ送られる歳幣負担は軽減されることとなった(乾道和約)。

余剰な官吏の削減・当時乱発されていた会子(紙幣)の発行抑制、農村の生産力回復、江南経済の活性化など様々な国内改革に取り組んだほか、高宗時代に処刑された対金強硬派の代表人物岳飛の名誉回復を行うなど、南宋の全盛期を現出した。

その一方で、秦檜の強権的な政治に対する反省から、科挙官僚を中心とした士大夫層を牽制するために宗室や武官でも有能な人物を抜擢した。例えば、閤門舎人を設けて武挙に合格した武官の中でも学問に通じた者を閤門舎人更にその上の知閣門事に任じて側近に加えている。また、宰相を空位にすることも多く、北宋・南宋を通じて宰相が置かれなかった期間のべ77か月のうち53か月が孝宗の時代のことであった。この期間にも参知政事ら執政(副宰相格)は置かれていたとは言え、皇帝の力が強い時代であった[1]。

日本との関係では平氏政権の平清盛との日宋貿易を行なっている時期に相当するが、あくまで民間交流・貿易であり、正式な国交は無かった。

1189年、子の趙惇に譲位して太上皇となるが、なおも実権は掌握していた。晩年は孫の趙拡(寧宗)の立太子問題などで光宗と対立し、不和になったと伝えられる。1194年に68歳で崩御した。

宗室

父母

- 父:趙子偁(秀安僖王)

- 母:夫人張氏

- 養父:高宗

- 養母:張賢妃

后妃

成穆皇后郭氏(郡王時代の正妻、皇后を追贈)

成恭皇后夏氏

成粛皇后謝氏

貴妃蔡氏、貴妃李氏、淑妃陳氏、貴儀張氏、淑儀陳氏- 宜春郡夫人韓七娘、信安郡夫人陳氏、永寧郡夫人劉氏、新平郡夫人黄氏、南平郡夫人関氏、永陽郡夫人王氏、平原郡夫人黄氏、新安郡夫人梁嬌娘、高平郡夫人宋氏、信安郡夫人傅氏、新安郡夫人呉氏、斉安郡夫人韓氏、咸寧郡夫人呉氏、縉雲郡夫人朱氏

- 国夫人方氏、国夫人高氏、国夫人鄺淑麗、郡夫人胡氏、郡夫人蘇氏、郡夫人張氏

- (瓊華、緑華[2])

- (紫霞帔呉慶慶[3])

男子

- 趙愭(荘文太子)

趙愷(魏恵憲王)

趙惇(光宗)- 趙恪(邵悼粛王)

脚注

^ 藤本猛「武臣の清要-南宋孝宗期の政治状況と閤門舎人」(初出:『東洋史研究』63巻1号(東洋史研究会、2004年)/所収:藤本『風流天子と「君主独裁制」-北宋徽宗朝政治史の研究』(京都大学学術出版会、2014年) ISBN 978-4-87698-474-9

^ 高宗の劉貴妃から孝宗に妃嬪として与えられた。姓氏は不明。以上の妃のいずれかである。

^ 淳熙3年、典字から紫霞帔に降格された。以後は不明。以上の2人の呉氏のいずれか可能性がある。

| ||||||